Sind Eltern psychisch krank, wirkt sich das auf die psychische Entwicklung der Kinder aus. Welche Möglichkeiten der Früherkennung und Intervention Kinderärzte haben, erläutert Christiane Deneke.

1,5 – 3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind vorübergehend, wiederkehrend oder dauerhaft von einer elterlichen psychischen Erkrankung betroffen [1]. Diese Kinder tragen ein hohes Entwicklungsrisiko [2, 3], rund ein Drittel von ihnen wird chronische, ein Drittel vorübergehende psychische Störungen oder Erkrankungen entwickeln. In diesem Beitrag werden die Belastungen durch elterliche psychische Erkrankungen und deren Auswirkungen auf die psychische Entwicklung der Kinder beschrieben. Wegen ihrer Häufigkeit und der präventiven Wirkung früher Interventionen werden postpartale Depressionen ausführlicher behandelt. Welche Hinweise auf elterliche psychische Krankheit in der pädiatrischen Praxis bemerkt werden können und welche Handlungsmöglichkeiten sich ergeben, soll erörtert werden.

Erkrankungsrisiken

Das Erkrankungsrisiko ist komplex bedingt: die genetisch-biologische Vulnerabilität, die erhöhte psychosoziale Belastung der meisten betroffenen Familien und die Belastung durch einen erkrankungsbedingt beeinträchtigten elterlichen Umgang mit den Kindern tragen dazu bei.

Genetisches Risiko

Die Wahrscheinlichkeit, an einer Schizophrenie zu erkranken, ist für ein Kind mit einem schizophrenen Elternteil 10- bis 13fach erhöht, sind beide Eltern betroffen, so ist sie 40fach erhöht. Ist ein Elternteil affektiv erkrankt, so entwickeln die Kinder etwa doppelt so häufig wie die Normalbevölkerung eine affektive Erkrankung (majore Depression, bipolare Störung), und die Erkrankung beginnt früher, oft schon im Jugendalter. Auch andere psychische Erkrankungen finden wir bei Kindern schizophren oder affektiv erkrankter Eltern gehäuft. Zudem entwickeln die Kinder psychisch kranker Eltern in 40 – 60 % der Fälle unspezifische Auffälligkeiten bzw. Störungen wie extraversive und introversive Störungen, emotionale, kognitive und Lernprobleme. Die schlechtesten Entwicklungsbedingungen finden wir bei Kindern von Eltern mit Borderline- und dissozialen Persönlichkeitsstörungen, besonders, wenn Gewalt oder Sucht dabei eine Rolle spielen. Ob ein betroffenes Kind eine Störung entwickelt, hängt nur zum Teil von der genetischen Belastung ab, zum anderen spielen – nach dem Vulnerabilitäts-Stressmodell – Schwere und Chronizität der elterlichen Erkrankung, die psychosozialen Umgebungsbedingungen, die Qualität der Beziehungen und die Krankheitsverarbeitung in der Familie die entscheidende auslösende oder schützende Rolle.

Psychosoziale Belastungen

Diese finden wir in Familien mit psychisch kranken Eltern gehäuft: Isolation, mangelnde soziale Unterstützung, oft alleinerziehende Elternteile (überwiegend die kranke Mutter) oder unstete, streitbelastete Partnerschaften, Armut, Arbeitslosigkeit, schlechte Ausbildung. Die Wahrscheinlichkeit für Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch ist in solch prekären Lebensverhältnissen um ein Mehrfaches erhöht.

Altersspezifische Besonderheiten im Umgang mit den Kindern

Die Möglichkeit der kranken Eltern, mit ihren Kindern einfühlsam und ihren Bedürfnissen nach Fürsorge auf der einen, Unterstützung des Interesses an der Außenwelt auf der anderen Seite angemessen umzugehen, ist in den meisten Fällen zeitweise oder dauerhaft eingeschränkt.

Dies ist besonders einschneidend im Säuglings- und Kleinkindalter, da die Qualität der Interaktion das ganze werdende Selbst des Kindes prägt. Ein Baby, das erlebt, wichtig und liebenswert zu sein, wird sich völlig anders entwickeln als eines, das mit all seinem Bemühen um ein emotionales Echo bei Mutter oder Vater nicht bemerkt wird. Wieder anders wird es reagieren, wenn es immer wieder falsch interpretiert, sein Weinen etwa als aggressiver Akt wahrgenommen wird, oder wenn mit ihm umgegangen wird, als sei es ein Objekt ohne eigenes Wollen und Empfinden. Deshalb ist die Beobachtung und die Behandlung der Interaktion zwischen psychisch kranken Eltern und ihren Babys die wichtigste therapeutische und präventive Intervention, denn – das ist ein Ergebnis der Mannheimer Risikokinderstudie – eine anhaltende Störung der Eltern-Säuglings-Interaktion sagt eine spätere psychopathologische Entwicklung des Kindes voraus [4].

Die frühen Interaktionserfahrungen sind auch entscheidend für die Entwicklung der Bindung. Feinfühlige Eltern können das Kind in seiner physiologischen, emotionalen und Verhaltensregulation adäquat unterstützen, geben Wärme und Sicherheit und fördern Exploration und Lernen – die Grundlagen für eine sichere Bindung, die wiederum die Basis für eine positive psychische Entwicklung legt. Psychisch kranke Eltern sind vorübergehend oder dauerhaft in ihrer Möglichkeit eingeschränkt, sich dem Kind empathisch und feinfühlig zuzuwenden. Dementsprechend finden wir bei Kindern psychisch kranker Mütter gehäuft unsichere und hochunsicher-desorganisierte Bindungen [5], wobei neben verminderter Sensitivität auch Schwere und Chronizität der Erkrankung, Komorbidität, mütterlicher Bindungsstil und Traumata in der Vorgeschichte der Mutter eine Rolle spielen.

Im Kindergartenalter können psychisch kranke Eltern die Bedürfnisse nach Exploration und motorischer Eroberung der Umwelt ängstlich behindern oder die Kinder unaufmerksam allen möglichen Gefahren aussetzen, es kann Probleme beim Setzen von Grenzen geben, Trotz und eigener Wille können als Aggression missverstanden, die sprachliche Entwicklung der Kinder und das Anknüpfen sozialer Kontakte können behindert werden: ängstlich angepasstes, soziophobisches oder hyperaktiv ausuferndes Verhalten des Kindes kann die Folge sein. Schon in diesem Alter fühlen die Kinder sich verantwortlich und schuldig, wenn es den Eltern nicht gut geht. Verwirrung und Angst wegen des unverständlichen Verhaltens der Eltern beeinträchtigen die Kinder vor allem dann, wenn keine psychisch gesunden anderen Bezugspersonen zur Verfügung stehen.

Im Grundschulalter sind die Eltern als Rollenmodell, Vermittler einer realistischen Weltsicht und Unterstützer beim Erwerb von Kompetenzen gefragt, was durch krankhaften Rückzug sehr erschwert sein kann. Hier setzen auch Scham und Ärger ein, wenn die Defizite der Eltern im Vergleich mit anderen deutlich werden. Da die Kinder aber auch das Tabu, über die Krankheit zu sprechen, einhalten und sich scheuen, etwas von ihren Ängsten und Sorgen nach außen zu tragen, sind sie in Loyalitätskonflikten befangen und recht einsam auf sich gestellt, wenn nicht verständnisvolle dritte Personen vorhanden sind.

In der Adoleszenz geht es um Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Sexualität und die Ablösung vom Elternhaus, was Abgrenzungskämpfe mit den Eltern bedeutet. Heranwachsende Kinder psychisch kranker Eltern haben es schwer, sich abzulösen, meist bleiben sie durch die anklammernde Bedürftigkeit der Eltern und die Sorge um sie zu stark gebunden.

Parentifizierung, also Übernahme der Elternrolle durch das Kind, wird meist durch konkrete sorgende Aufgaben des Kindes für den kranken Elternteil und für Geschwister definiert. Aber schon Babys können parentifiziert sein, indem sie beispielsweise durch Ablenkung und fröhliche Äußerungen dafür zu sorgen versuchen, dass die Eltern nicht traurig sind [1]. Kleinkinder können schon empathisch trösten und helfen. Vorschulkinder haben die Möglichkeit, sich zu verstellen, unbelastet zu erscheinen, um die Eltern nicht zu beunruhigen. Diese Verhaltensmöglichkeiten – und die Sorgen und Ängste um die Eltern – bedeuten eine mentale Parentifizierung, lange bevor die Übernahme konkreter Funktionen beginnt. Solche Anpassungsleistungen bedingen disharmonische Entwicklungen: Die Kinder reifen vorzeitig, ihre kindlichen Anlehnungsbedürfnisse, das Spielen, die Kontakte mit Gleichaltrigen kommen zu kurz. Das heißt, auch die "auffällig unauffälligen", fürsorglichen und überangepassten Kinder bedürfen unserer Aufmerksamkeit.

Die postpartale Depression

10-15 % der Frauen in den westlichen Industrieländern erkranken nach der Geburt eines Kindes (häufiger des ersten Kindes) an einer postpartalen Depression. In Risikogruppen (Migrantinnen, junge, alleinstehende, schlecht ausgebildete sowie misshandelte Frauen) beträgt die Häufigkeit 35 – 50 %. Weitere Risikofaktoren sind: familiäre oder eigenanamnestische Belastung mit Depressionen, Depression in der Schwangerschaft, Babyblues, Erschöpfung und Belastung durch ein "schwieriges" Baby. Die Depression tritt vor allem in den ersten 3 Monaten, aber auch noch im Verlauf des ersten Jahres postpartal auf. Die Symptome entsprechen denen einer Depression zu anderen Zeiten des Lebens: Anhedonie, innere Unruhe, Erschöpfung, vielerlei körperliche Symptome. Die Gedanken sind aber auf das Baby und das Mutter-Sein konzentriert (Ängste, dem Kind zu schaden, in über 20 % zwanghafte Gedanken, dem Kind etwas anzutun, quälende Vorstellungen, eine schlechte Mutter zu sein). Besonders schwerwiegend ist die depressive Gefühlsleere, wenn sie auch die Beziehung zum Kind betrifft: Die Mutter empfindet ihr Kind als fremd und gleichgültig, das Bonding (die in den ersten Momenten des Beisammenseins entstehende spontane Liebesbeziehung zum Kind) ist gestört. Die Suzidgefahr, sonst bei jungen Müttern geringer als sonst im Leben, ist 70fach erhöht, dabei besteht die Gefahr des erweiterten Suizids.

Die Interaktion

Die Interaktion ist in den meisten Fällen beeinträchtigt. Überwiegend sind Sensitivität und Responsivität vermindert, die Antworten auf kindliche Signale erfolgen verzögert oder bleiben aus und sind selten eingefühlt, dem Bedürfnis des Babys angemessen. Es besteht weniger Blick-, Stimm- und Körperkontakt, es wird deutlich, dass die Mutter sich an ihrem Kind nicht freuen kann, angespannt und negativ gestimmt ist, das Mutter-Sein als ängstigende, übergroße Bürde und ihr Kind als Problem erlebt. Ein kleinerer Teil der Mütter ist ängstlich agitiert, übermäßig besorgt und eher intrusiv (übergriffig) im Umgang. Dabei handelt es sich um stark angstgetönte Depressionen oder komorbide Angststörungen. (Postpartale Angststörungen treten ungefähr so häufig auf wie postpartale Depressionen, oft gemeinsam mit diesen). Im Umgang mit dem Baby sind diese Mütter hochgradig angespannt, überfürsorglich einengend, sie überlassen dem Kind keine Initiative, sondern kontrollieren die Interaktion und übergehen daher die kindlichen Signale.

Auswirkungen beeinträchtigter Interaktion auf Selbstgefühl und Entwicklung des Babys

In einer Eltern-Baby-Tagesklinik waren unterschiedliche Interaktionsmuster zu beobachten [6]. Besonders problematisch ist eine so stark verminderte Responsivität, dass die Mutter kaum und nur verzögert auf Signale des Kindes reagiert. Dann wird das Kind sich zurückziehen, passiv in sich gekehrt, emotional leer und an seiner Umwelt desinteressiert sein. Wenn eine zweite, sensitive Bezugsperson fehlt, wirkt das Kind nach 3 Monaten ebenso depressiv zurückgezogen wie seine Mutter und bleibt in seiner Entwicklung zurück [7]. Reagiert eine wenig responsive Mutter aber doch selektiv auf verstärkte positive Signale des Babys, so wird das Baby sich ausdauernd positiv um ihre Aufmerksamkeit bemühen und sich schon früh zu "Mutters Sonnenschein" entwickeln, also früh parentifiziert sein. Solche Entwicklungen werden sozial belohnt; dass die Betroffenen negative Regungen unterdrücken und einen Teil ihres Selbst nicht entfalten, kann ein Leben lang unbemerkt bleiben. Reagiert eine wenig responsive Mutter nicht auf die positiven Bemühungen, dann aber doch selektiv auf negative Regungen des Babys (Quengeln, Schreien), kann das Kind sich zur "Nervensäge" entwickeln, einem ewig unzufriedenen, schlecht gelaunten Kind; negative Interaktionszirkel prägen die Beziehung langfristig und führen oft im frühen Schulalter in Beratung oder Behandlung. Die ängstlich-intrusive Umgangsweise führt zu einem Rückzug des Babys; wird ihm dieser nicht gelassen, so protestiert es und wehrt sich. Spätere Machtkämpfe können resultieren, in den meisten Fällen aber übernimmt das Kind die Ängste der Mutter, wird weniger explorieren, neue Situationen und soziale Kontakte scheuen.

Entwicklungsauffälligkeiten

Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder postpartal depressiver Mütter wurden in einer Reihe von Studien vom Säuglings- bis ins Schulalter festgestellt [8, 9]. Es handelt sich um Aufmerksamkeitsdefizite, geringere IQ-Werte, erhöhte Irritabilität, Interesselosigkeit, Spielunlust, dysphorische Grundstimmung. Wenn zusätzliche Risikobelastungen bestehen, so neigt die Interaktionsstörung zur Chronifizierung auch nach Abklingen der depressiven Symptomatik, und bei den Kindern verfestigen sich uncharakteristische Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich wie die häufigen expansiven Störungen oder auch vermehrte Ängstlichkeit und Rückzug, Lernstörungen, geringes Selbstwertgefühl, geringe soziale Kompetenzen.

Möglichkeiten der Prävention durch Kinderärztinnen und Kinderärzte

Welche Warnsymptome können in der pädiatrischen Praxis beobachtet werden?

Nahezu alle Kinder werden zu den ersten Früherkennungsuntersuchungen vorgestellt, und überwiegend erfolgen diese Untersuchungen durch Kinderärztinnen und Kinderärzte. Daher bieten sich hierbei ganz besondere Chancen der Prävention durch frühe Erkennung von Risiken auf dem Gebiet der psychischen Entwicklung. Um diese Präventionsmöglichkeiten wahrzunehmen, ist es notwendig, bei den Früherkennungsuntersuchungen und anderen Anlässen einer Vorstellung in der pädiatrischen Praxis dem Verhalten des Kindes und der Interaktion mit der hauptsächlichen Bezugsperson die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen wie den körperlichen Befunden. Welche Auffälligkeiten dabei von Bedeutung oder gar als Alarmsignale zu bewerten sind, ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Was ist zu tun?

In der Säuglings-und Kleinkindzeit ist neben der Behandlung der mütterlichen Erkrankung die Beobachtung und Behandlung der Interaktion unabdingbar. Sinnvoll sind unterstützende Maßnahmen wie Hilfe im Haushalt und im Umgang mit dem Baby sowie Eltern-Säuglingsberatung durch die Frühen Hilfen. Teilweise außerfamiliäre Betreuung des Babys (durch Tagesmütter, Krippen, Patenfamilien) entlastet die Mutter und bedeutet für das Kind eine alternative Beziehungserfahrung. Gemeinsame (teil-)stationäre Behandlung von Mutter und Kind kann in schwereren Fällen notwendig werden, ebenso auch Aufnahme beider in eine Wohneinrichtung.

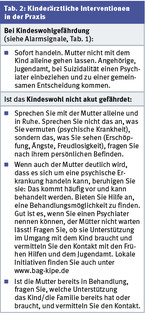

Für Familien mit älteren Kindern sind neben unterstützenden Maßnahmen wie Sozialpädagogische Familienhilfe vor allem Familienberatung, Präventionsgruppen für Kinder und Jugendliche und Patenfamilien geeignet. Bei Behandlung im Krankenhaus sollten die Kinder unbedingt mit einbezogen werden, sie erleben die beunruhigenden Symptome am unmittelbarsten mit und bleiben oft genug ohne Information, weil man sie schonen möchte. Bei Gefährdung des Kindeswohls muss in jedem Alter eine außerfamiliäre Unterbringung des Kindes erfolgen. Eine Übersicht über die gebotenen Maßnahmen bietet Tabelle 2.

- Psychische Erkrankungen der Eltern sind mit einem hohen Entwicklungsrisiko für die Kinder verbunden.

- Wegen ihrer Häufigkeit spielt die postpartale Depression eine besonders große Rolle; betroffen sind in den westlichen Industrieländern 10 – 15 % aller Mütter, in Risikopopulationen beträgt die Häufigkeit sogar 35 – 50 %.

- Früherkennung und frühe Intervention sind von entscheidender Bedeutung, daher erfordern Auffälligkeiten des Verhaltens des jungen Kindes und seiner Interaktion mit den Bezugspersonen die gleiche ärztliche Aufmerksamkeit wie körperliche Symptome.

Interessenkonflikt: Die Autorin hat keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Beitrag.

Erschienen in: Kinderärztliche Praxis, 2015; 86 (6) Seite 348-355