Sprachbarrieren zu überwinden, ist nicht einfach - und nicht jeder, der dolmetscht, ist dafür wirklich geeignet. Dr. Thorsten Langer, Stefan-Engel-Preisträger 2016, zeigt Möglichkeiten auf, wie der Umgang mit Mehrsprachigkeit in Klinik und Praxis verbessert werden kann.

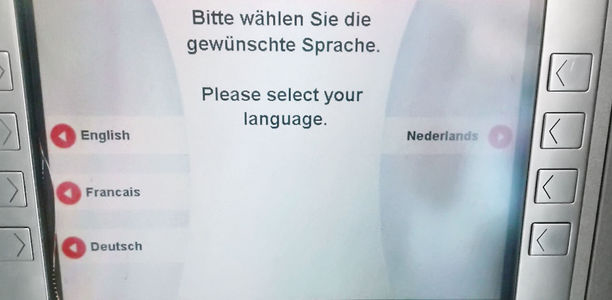

Was haben ein Bankautomat und ein Krankenhaus gemein? Auf den ersten Blick sicherlich nicht viel, insbesondere nicht aus Sicht der meisten Leser der Kinderärztlichen Praxis. Doch für Menschen, die die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, kann der Eintritt in eine Einrichtung der Patientenversorgung eine große Herausforderung werden – wie auch das Bedienen eines Bankautomaten.

Wie die Abbildung 1 zeigt, wird der Kunde auf Deutsch und Englisch gebeten, seine gewünschte Sprache zu wählen. Das setzt voraus, dass der Kunde eine dieser Sprachen beherrscht. Eine französisch oder niederländisch sprechende Person wird wahrscheinlich aus dem Kontext heraus schlussfolgern, welchen Knopf sie drücken muss. Doch was sollen die Kunden tun, die eine andere Muttersprache sprechen und über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen? Und wie ergeht es ihnen, wenn sie mit ihren Kindern Hilfe in Kliniken, Praxen und Gesundheitsämtern suchen?

Auswirkungen von Sprachbarrieren

Das Problem des Umgangs mit unzureichenden Deutschkenntnissen ist kein neues, obgleich es im Zuge der Flüchtlingswelle seit 2015/2016 an Brisanz und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Die Auswirkungen einer unzureichenden Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg sind weitreichend. Sprachbarrieren erschweren die Anamneseerhebung, was zu häufigeren, unnötigen diagnostischen Tests, vermeidbaren stationären Aufnahmen und längeren Liegezeiten führt [1]. Wichtiger noch ist der negative Einfluss auf Behandlungsqualität und Patientensicherheit. Untersuchungen aus den USA zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, einen relevanten medizinischen Fehler zu erleiden, um 17 % erhöht ist, wenn eine Sprachbarriere vorliegt [2]. Gleichzeitig ist eine Beratung und Aufklärung durch den Arzt wenig effektiv, wenn Sprachbarrieren nicht überwunden werden. Patienten und Eltern können ärztliche Empfehlungen nur in geringem Maße umsetzen, wenn sie sie nicht verstehen und keine Möglichkeit besteht, eigene Fragen zu stellen.

Wie können Sprachbarrieren "effektiv" überwunden werden?

Diese Frage berührt mehrere Aspekte des Behandlungsverlaufs. Im Rahmen der Aufnahme bzw. Erstvorstellung ist es notwendig, dass Sprachbarrieren verlässlich erkannt und dokumentiert werden. Zu diesem Zweck werden beispielsweise in den USA neue Patienten in standardisierter Form nach ihrer zu Hause gesprochenen Sprache sowie der Qualität ihrer Englischkenntnisse gefragt. Schätzen sie ihre Englischkenntnisse nicht als "sehr gut" ein und wird zu Hause eine nichtenglische Sprache gesprochen, wird von einer "Limited English Proficiency" ausgegangen, d. h. von unzureichenden Englischkenntnissen. Diese Eigenschaft wird in der Patientenakte hinterlegt, sodass alle Beteiligten vorher informiert sind und ein Dolmetscher rechtzeitig hinzugezogen werden kann.

Dieses Vorgehen ist in den USA gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland gibt es bislang keine solchen Standards. Stattdessen schließen viele Behandler z. B. aufgrund ausbleibender Rückfragen von Patienten auf deren unzureichende Deutschkenntnisse. Tatsächlich werden die Deutschkenntnisse vieler Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache jedoch häufig überschätzt. Das liegt z. B. daran, dass die Sprachkompetenz in Abhängigkeit vom Thema stark variieren kann. Es ist daher möglich, dass eine Person sich im Alltag sprachlich gut zurechtfindet, in einem Gespräch über den menschlichen Körper und medizinische Fragen schnell überfordert ist. Fragt man dagegen aktiv nach der zu Hause gesprochenen Sprache und etwaiger Zweitsprachen kommt man häufig zu anderen und überraschenden Ergebnissen.

So zeigte sich beispielsweise in einer Erhebung am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Freiburg im Jahr 2016, dass von 344 befragten Eltern, deren Kinder stationär aufgenommen wurden, 32 % eine nichtdeutsche Sprache zu Hause sprachen. Außerdem fanden die Untersucherinnen ein Spektrum von insgesamt 33 unterschiedlichen zu Hause gesprochenen Sprachen, von denen Arabisch am häufigsten genannt wurde (Abb. 2). 15 % der aufgenommenen Eltern gaben an, sich nicht auf Deutsch verständigen zu können.

Die Vielfalt an Sprachen, die von den Familien zu Hause gesprochen wird, war für die Untersucher tatsächlich überraschend. Die Untersuchung ergab weiterhin, dass durch eine aktive, systematische Erhebung des sprachlichen Hintergrundes beim Eintritt in die Klinik Sprachbarrieren frühzeitig erkannt werden können. Dabei hat sich der Einsatz einer Sprachtabelle bewährt, auf der zahlreiche Sprachen sowohl in deutscher als auch der im jeweiligen Herkunftsland verwendeten Schrift dargestellt sind (siehe Kasten).

Wurde das Vorliegen einer Sprachbarriere erkannt und dokumentiert, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Mittel zu ihrer Überwindung. Flores et al. untersuchten die Qualität des Dolmetschens und verglichen dazu professionelle Dolmetscher und Laiendolmetscher, z. B. Familienangehörige oder Bekannte [3]. Die Autoren konnten zeigen, dass Laiendolmetschern signifikant häufiger Übersetzungsfehler unterlaufen, die klinische Konsequenzen haben können. Dazu gehören beispielsweise Auslassungen und "redaktionelle Überarbeitungen", d. h. Redebeiträge werden nur in Teilen gedolmetscht oder inhaltlich verändert. Wenn man bedenkt, dass es sich beim Dolmetschen um eine professionelle Tätigkeit handelt, die ein hohes Maß an sprachlicher Kompetenz in 2 Sprachen, gute Merkfähigkeit und ein klares Rollenverständnis erfordert, sind die Ergebnisse nicht überraschend. Vor diesem Hintergrund fordern viele Autoren den Einsatz professioneller Dolmetscher in der Patientenversorgung als Standard [4].

Allerdings kommen aus verschiedenen Gründen derzeit professionelle Dolmetscher in Deutschland nur unregelmäßig zum Einsatz. Stattdessen verfügen viele Kliniken und Praxen über Listen mit zweisprachigen Mitarbeitern, die zum Dolmetschen hinzugezogen werden können [5]. In der Praxis ist diese Strategie allerdings nicht immer hilfreich. Erstens entsprechen die Sprachkenntnisse der Mitarbeiterinnen nicht immer den Sprachen, die die Familien sprechen. Zweitens sind die Mitarbeiter häufig in ihren Tätigkeiten in der Patientenversorgung gebunden und nicht einfach freizustellen, und drittens ist häufig nicht bekannt, wie gut die Kompetenz der Mitarbeiter in beiden Sprachen eigentlich ist. Sicherlich können Sprachkenntnisse der Mitarbeiter eine wertvolle Ressource darstellen, die in bestimmten Situationen eine gute Kommunikation ermöglicht. Zur Bewältigung des tatsächlich bestehenden Bedarfs an Sprachmittlung in der Patientenversorgung reicht sie jedoch bei Weitem nicht aus. Zur Verbesserung der aktuellen Situation sind daher zusätzliche Strategien notwendig.

Dr. med. Thorsten Langer ist – wie bereits kurz in der Kipra 6/2016 berichtet – mit dem Stefan-Engel-Preis der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) ausgezeichnet worden. Der Preis wird seit 2000 im Rahmen der Jahrestagung der DGSPJ alle 2 Jahre vergeben. Der Lohn für den Preisträger ist eine Stefan-Engel-Medaille in Silber und ein mit 5.000 Euro dotierter Geldpreis, der vom Kirchheim-Verlag in Mainz im Rahmen einer eigenen und besonderen Veranstaltung auf der DGSPJ-Jahrestagung – zuletzt in Hamburg – gestiftet wird. Dafür bedankt sich die DGSPJ beim Kirchheim-Verlag als Herausgeber dieser Zeitschrift auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich.

Prämiert wurde Dr. Langer für seine Arbeit "Sprachbarrieren in der pädiatrischen Versorgung – Herausforderungen und Lösungsansätze". Aufgrund der großen und aktuellen Bedeutung des Themas hat die Redaktion der Kinderärztlichen Praxis Thorsten Langer gebeten, die Ergebnisse seiner Arbeit in einem exklusiven Beitrag zusammenzufassen, den wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun an dieser Stelle wiedergeben. Raimund SchmidEine besondere Herausforderung besteht häufig darin, dass Sprachbarrieren "ungeplant" auftreten. In Notfallsituationen oder bei Neuvorstellungen in der Praxis, Ambulanz oder Klinik entstehen oft Gesprächssituationen, auf die sich niemand vorbereiten konnte. Das Hinzuziehen eines Dolmetschers ist kurzfristig dann nicht möglich. Hier stellt das "Remote Interpreting" eine gute Alternative dar. Per Telefon oder über eine Videoschaltung wird ein professioneller Dolmetscher dazu geschaltet, der das Gespräch zwischen Arzt und Patient unterstützt. Auf diese Weise können z. B. Erstgespräche mit guter Qualität geführt und Terminstornierung bzw. unnötige Untersuchungen vermieden werden. Die Evaluationen zur Praktikabilität dieser Verfahren in Hinblick auf Gesprächsqualität und den technischen Ablauf sind positiv [6, 7].

Eine große Hürde in Hinblick auf den Einsatz professioneller Dolmetscher ist die ungeklärte Finanzierung, denn auch beim Dolmetschen hat Qualität seinen Preis. Bisher wird das Dolmetschen in der Patientenversorgung nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Daher fallen die Kosten für Dolmetscher zumeist auf die Leistungserbringer zurück, was angesichts der finanziellen Situation vieler Kliniken und Praxen eine nicht unerhebliche Belastung darstellen kann. Hier besteht ein dringender politischer Handlungsbedarf, der durch die Entwicklung von Qualitätsstandards an den Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Patientenversorgung ergänzt werden sollte.

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend besteht im Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Patientenversorgung ein großes Verbesserungspotenzial. Die Kommunikation mit nicht deutschsprechenden Familien kann und sollte dringend verbessert werden, damit alle Patienten eine Behandlung in vergleichbarer Qualität erhalten.

In der Praxis können Ärzte auf mehreren Ebenen zu einer Verbesserung beitragen. Sie können selbst in der Behandlungssituation durch aktives Explorieren des sprachlichen Hintergrundes einer Familie Sprachbarrieren frühzeitig erkennen. Als Mitarbeiter in Kliniken und Praxen können sie an der Entwicklung interner Leitlinien mitarbeiten, damit Sprachbarrieren frühzeitig, z. B. bei der Anmeldung, erkannt und in der Patientenakte dokumentiert werden. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, durch die Zusammenarbeit mit professionellen Dolmetschern die Gesprächsqualität zu verbessern.

Schließlich ist es wichtig, dass Ärzte ihre Erfahrungen in die gesundheitspolitische Diskussion einbringen. Insbesondere müssen die Finanzierung von Dolmetschern geklärt und Qualitätsstandards entwickelt werden, um für alle Patienten vergleichbare und verlässliche Bedingungen zu schaffen. Es ist davon auszugehen, dass Mehrsprachigkeit in Deutschland das System der Patientenversorgung anhaltend prägen wird.

Gerade Kinder- und Jugendärzte, die viele Patienten aus nicht deutschsprechenden Familien betreuen, sollten sich dafür einsetzen, dass eine nichtdeutsche Muttersprache keine Barriere für eine gute Behandlung darstellt und dass sich das Gesundheitssystem besser auf seine Patienten einstellt als Banken auf ihre Kunden.

Erschienen in: Kinderärztliche Praxis, 2017; 88 (2) Seite 122-124