Funktionelle neurologische Bewegungsstörungen sind häufige und oft sehr beeinträchtigende Erkrankungen, die sich in einer Vielzahl von Störungen der Willkürmotorik äußern können (z. B. Zittern, Fehlhaltungen, Tic-ähnliche Bewegungen, Gangstörungen). Sie sind potenziell reversibel. Dieser Beitrag gibt einen Überblick zur Epidemiologie, Diagnosefindung, patientengerechten Diagnosevermittlung und Behandlung. Physio- und Psychotherapie zeigen eine gute Wirksamkeit, besonders multidisziplinäre Ansätze sind hilfreich.

Seit dem 19. Jahrhundert werden Krankheiten als basierend auf lokalisierbaren Schädigungen und Läsionen, messbar mit "Präzisionsinstrumenten" von Thermometer bis MRT konzeptualisiert [1, 2]. Auf diese Vorstellungen von Krankheit als Einheiten mit konkreten, messbaren Mechanismen und charakteristischen klinischen Verläufen treffen die funktionellen neurologischen Störungen mit Symptomen, die vordergründig keinen erkennbaren biologischen Gesetzmäßigkeiten folgen und denen keine leicht nachweisbare Schädigung des Nervensystems zugrunde liegt. Diese augenscheinliche Inkompatibilität warf und wirft nicht nur Fragen nach "Authentizität" und "Legitimität" der Störungen auf, sondern auch zur nosologischen Zugehörigkeit des Krankheitsbildes [3, 4]. Forschung zu Krankheitsmechanismen und Therapiemöglichkeiten wurden über lange Zeit vernachlässigt. Auch heute noch werden die Störungsbilder kaum gelehrt [5]. Diese Umstände führen zu Unsicherheit und Frustration bei Behandlern und Patienten [6, 7], welche stark unter den Beeinträchtigungen [8], Stigmatisierung [9] und einer Ausgrenzung aus der organisierten medizinischen Versorgung leiden [10].

Epidemiologie

Symptome, die als "nicht oder nur teilweise durch organische Krankheiten erklärt" eingeordnet wurden, betreffen bei Erwachsenen bis zu 30 % der Fälle [11, 12]. Für Kinder liegen zu dieser Frage kaum Daten vor. In einer Klinik für akut einsetzende Bewegungsstörungen waren etwa 23 % der Fälle funktionell [13]. Funktionelle Störungen finden sich in verschiedenen Studien mit Inzidenzen zwischen 1,3 bis 18,3 pro 100.000 wieder [14 – 17]. Mädchen sind mit einer Rate von 70 % betroffen, damit liegt in der pädiatrischen eine ähnliche Geschlechtsverteilung wie in der erwachsenen Population vor [16, 18, 19]. Bei Mädchen zeigt sich zum Teil eine längere Diagnoselatenz [14]. Daten zu gender-diversen Kindern und Jugendlichen sind spärlich und unsystematisch, deuten aber darauf hin, dass funktionelle und verwandte Störungen bei diesen Bevölkerungsgruppen gehäuft auftreten [20, 21]. Das Durchschnittsalter der Kinder bei Vorstellung liegt in verschiedenen Studien bei 11,8 bis 16 Jahren mit einer Spanne von 3,1 bis 17,7 Jahren [13, 14, 16, 18, 19]. Allerdings sind funktionelle Bewegungsstörungen bei Kindern, die jünger als sieben Jahre sind, sehr selten [18].

Aussagen über die Prävalenz und Inzidenz von funktionellen neurologischen Bewegungsstörungen in der Bevölkerung werden jedoch durch verschiedene Faktoren erschwert: So sind groß angelegte epidemiologische Studien aufgrund der Heterogenität der Symptompräsentation kaum vorhanden bzw. auf eine Erhebung einer definierten Population aus Patienten der Neurologie beschränkt [22, 23].

Die häufigsten Formen funktioneller neurologischer Störungen sind neben funktionellen Anfällen, funktionellem Schwindel und funktionellen kognitiven Störungen die funktionellen Bewegungsstörungen [24]. Bei diesen treten verschiedene Störungen der willkürlichen Bewegung auf, wobei sich diese persistierend oder paroxysmal sowie hypo- bzw. hyperkinetisch zeigen können und selten isoliert, meist als Mischform auftreten [3]. Weitere häufige Merkmale sind ein plötzlicher Beginn sowie eine hohe Komorbidität mit Angststörungen, Fatigue und Schmerzen [19, 24, 25]. Psychiatrische Begleitsymptome müssen aber nicht bei allen Kindern vorhanden sein [19]. Die Prognose funktioneller neurologischer Störungen ist trotz der potentiellen Reversibilität der Symptome bislang mäßig [13, 19, 25].

Diagnose

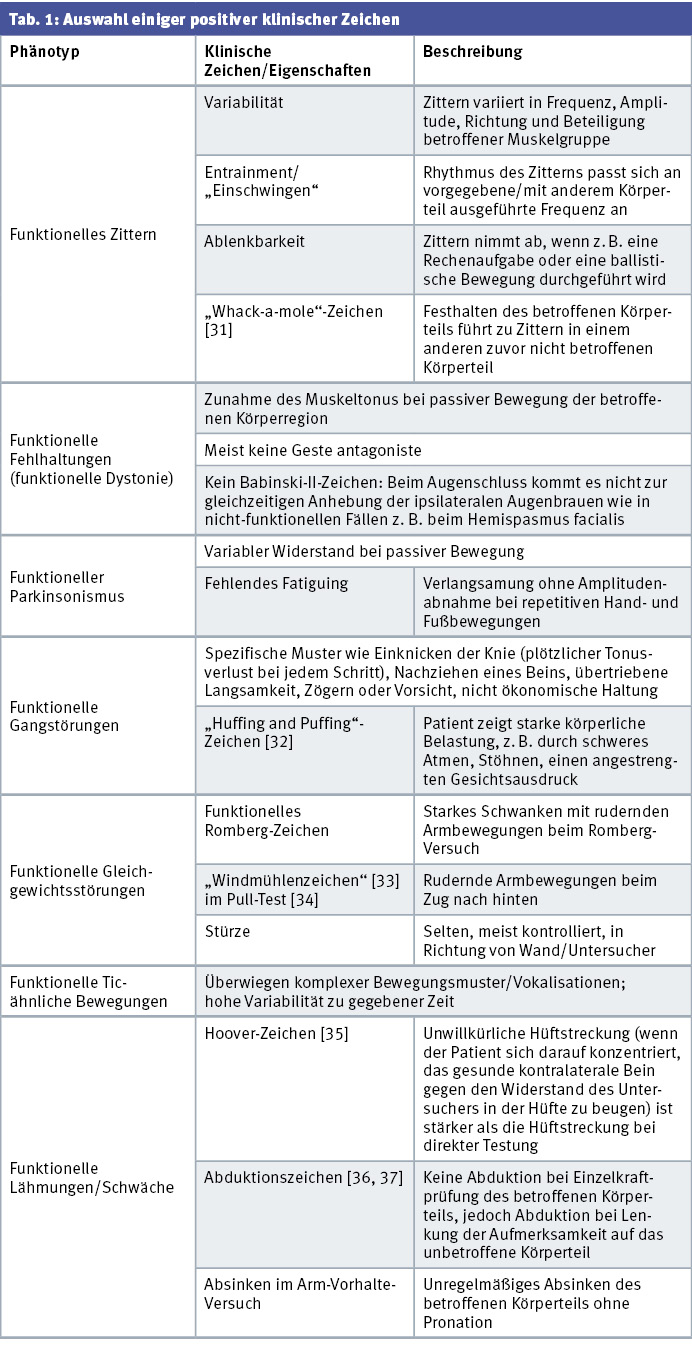

Die Diagnose funktioneller Bewegungsstörungen beruht auf Schlüsselelementen der Anamnese und charakteristischen Zeichen bei der klinischen Untersuchung. Die Positivzeichen entsprechen im Wesentlichen denen, die bei Erwachsenen auftreten und sind seit mehr als 100 Jahren bekannt [25]. Sie zeigen sich in der Art und Weise, wie sich die Bewegungsstörung bei der Anamnese und körperlichen Untersuchung verändert. Das Vorhandensein dieser Zeichen (Tab. 1) ermöglicht es, eine positive Einschlussdiagnose zu stellen. Diese Zeichen zeigen eine hohe Spezifität, was für ihre routinemäßige Verwendung in der klinischen Praxis spricht [26].

Andere apparative Tests sind für die Diagnose nicht erforderlich, können aber hilfreich sein, wenn der Verdacht auf eine gleichzeitig bestehende andere neurologische Störung besteht [26]. Dieser auf positiven Zeichen beruhende Ansatz unterscheidet sich grundlegend von einem Ausschlussverfahren und hilft nicht nur bei der Diagnosestellung, sondern ist bei patientengerechter Vermittlung schon selbst therapeutisch wirksam [27] und kann zur Herleitung der Behandlung genutzt werden [26].

Positive klinische Zeichen

Diagnose der funktionellen Bewegungsstörung beruht auf zwei diagnostischen Pfeilern: der Inkonsistenz und Inkongruenz (Abb. 1).

Inkonsistenz bezieht sich auf eine erhebliche Variabilität in der Manifestation der Symptome, die sich in unterschiedlicher Schwere und Art der Symptomausprägung über die Zeit hinweg zeigt. Dies ist oftmals sehr eindrücklich in dem Phänomen der Aufmerksamkeitsmodulation. So sind Symptome besonders stark, wenn ihnen besondere Aufmerksamkeit zukommt – beispielsweise in der klinischen Untersuchung oder dem Anamnesegespräch. Wird die Aufmerksamkeit hingegen auf andere Inhalte oder Prozesse verlagert, klingen Symptome ab.

Inkongruenz meint die Nichtübereinstimmung der Symptome mit den anatomischen und physiologischen Gesetzmäßigkeiten bzw. den Merkmalen anderer nichtfunktioneller Störungen.

Eine (unvollständige) Auflistung positiver klinischer Zeichen bei unterschiedlichen Subgruppen funktioneller Bewegungsstörungen ist in Tabelle 1 zu finden [3, 9, 24, 26, 28]. Allgemeine Charakteristika, die alle Subtypen der funktionellen neurologischen Störungen gemeinsam aufweisen, sind die Variabilität der Symptome, die bei der Anamneseerhebung und der Untersuchung beobachtet werden kann, sowie eine große Anstrengung, bestimmte Aufgaben zu erfüllen [26], da die Bewegungsstörung kognitive Ressourcen bindet [29].

Daher sollte bei der Durchführung der Untersuchungen darauf geachtet werden, dass es den Patienten gelingt, die Aufmerksamkeit wirklich vollständig auf die Aufgabe zu lenken. Hier eignet sich beispielsweise eine akustische und visuelle Anleitung der Aufgabe. Eine altersgerechte Umsetzung der Aufgaben ist hierbei relevant, wobei ältere Kinder und Jugendliche schon gut mit den untenstehenden Techniken untersucht werden können. Bei jüngeren Kindern empfiehlt sich eine spielerische Umsetzung, zum Beispiel mit Musik, Spielzeug oder Tanz. Während der Untersuchung können auch die Eltern und ggf. weitere Angehörige wertvolle Informationen und Einblicke in die Symptome des Patienten und den Einfluss der Familiendynamik auf die festgestellten Symptome liefern [30].

Ein Ziel der Anamnese sollte es sein, eine sichere Basis [38] zu schaffen, von der aus sich Patient, Eltern und Behandler sicher genug fühlen können, um die verschiedenen Faktoren zu eruieren, die zum Auftreten der Erkrankung beigetragen haben und beitragen.

Neben der Eigenanamnese bietet es sich an, bereits frühzeitig die Familie und andere vertraute Personen mit einzubeziehen. Ziel der Anamnese sollte eine Kontextbildung der Symptome mit Ereignissen sein, welche im Leben des Patienten und der Familie aufgetreten sind. Hier empfiehlt sich die Erstellung eines Zeitstrahls, um den Eltern zu helfen, Verbindungen zwischen den Ereignissen im Leben des Kindes und seinen Symptomen herzustellen. Die meisten Eltern ordnen die Symptome nach medizinischen Gesichtspunkten ein, ohne sie mit Stress oder Emotionen in Verbindung zu bringen, die mit besonderen Lebensereignissen verbunden sind. Wenn die Symptome schon länger andauern, ist es zudem von Bedeutung, wie das Kind und seine Familie bisher mit der Krankheit umgegangen sind bzw. wie sich ihr Verhalten in Bezug darauf verändert hat, da auch dies eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik spielen kann. Außerdem sollte eruiert werden, welche Faktoren Symptome verstärken oder auch lindern können. Besonders Dinge, die den Patienten Freude bereiten, z. B. Hobbies, binden Aufmerksamkeit oft leicht und können so vielleicht – wenn auch nur kurzfristig – in der Vergangenheit zu einem Nachlassen der Beschwerden geführt haben. Dies bildet eine gute Grundlage zur Überleitung in die Therapie, da die Aufmerksamkeitsmodulation meist gut in verschiedene Therapien integriert werden kann.

Kommunikation der Diagnose

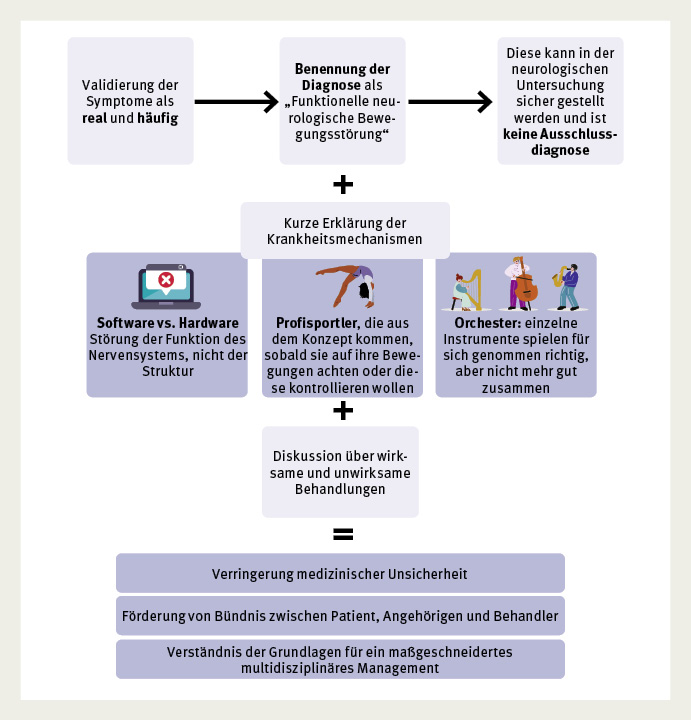

Ausgangspunkt einer optimalen Therapie ist die gelungene Kommunikation der Diagnose (Abb. 2). Eine mangelhafte, das heißt für Betroffene und Angehörige unzureichend erklärte Diagnosestellung kann zu Verunsicherung führen mit der Folge immer noch weiterer Arztkonsultationen bis hin zu einer Ablehnungshaltung, welche die zukünftige Behandlung des Patienten erschwert. In diesem Zusammenhang sollte der Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung zu dem Kind und den Eltern neben der Vermittlung der Diagnose als anderes Hauptziel des Erstgesprächs angesehen werden. Kind und Familie müssen konstruktiv einbezogen werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Kind, die Angehörigen und der Arzt mit gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Akzeptanz zusammenarbeiten können [38]. Von fundamentaler Bedeutung ist es hierbei, bereits zu Beginn die Symptome als echt und belastend anzuerkennen und dem Patienten und der Familie zu zeigen und zu erklären, wie genau die Diagnose zustande gekommen ist – nämlich durch die Erkennung positiver klinischer Zeichen in der körperlichen Untersuchung. Dies macht die Begründung der Diagnose nachvollziehbar, ist psychoedukativ wirksam und verdeutlicht die neuropsychologischen Mechanismen, an denen die Behandlung anknüpfen kann.

Abb. 2: Kommunikation der Diagnose, zusammengefasst aus [3, 26, 39].

Entstehung

Konzepte in der Pathogenese funktioneller neurologischer Störungen

Zwar bezieht sich ein Großteil der Literatur auf Studien an Erwachsenen, jedoch kann man davon ausgehen, dass ähnliche Prozesse auch bei Kindern und Jugendlichen Grundlage der Pathogenese sein können [39, 40].

Prädiktive Verarbeitung

Ein wichtiges neurobiologisches Erklärungsmodell für funktionelle neurologische Störungen beruht auf hierarchischen prädiktiven Modellen des Gehirns [41]. Dabei werden auf Basis vergangener Erfahrungen und Wahrnehmungen kontinuierlich Hypothesen über die Ursachen von Sinneseindrücken generiert, getestet und präzisiert [41, 42]. Durch diese Inferenz entsteht ein internes Modell des Körpers und wie dieser mit der Umwelt interagiert [43]. Symptomwahrnehmung und -produktion erfolgt in diesem Modell auf unteren (unbewussten) Ebenen hierarchischer Verarbeitung: nicht als direkte Erfassung der körperlichen Aktivität, sondern als Schlussfolgerung des Gehirns beruhend auf impliziten Vorhersagen über interozeptive Informationen, die aus vorangegangenen Wahrnehmungen abgeleitet werden [42]. Das Symptom ist in diesem Modell die automatische Ausführung einer gelernten mentalen Repräsentation [41, 42].

Aufmerksamkeit

Bereits klinisch zeigt sich, dass Aufmerksamkeit auf die Symptome zu deren Verschlimmerung und Ablenkung von diesen zu einer Verbesserung oder sogar zu einem vorübergehenden Verschwinden führt. Auf Verhaltensebene äußert sich dies in einer symptomgebundenen Aufmerksamkeit, die mit einer beeinträchtigten Fähigkeit einhergehen, die Aufmerksamkeit adaptiv und willentlich zu verlagern [29]. Im prädiktiven Modell funktioneller neurologischer Störungen hat diese symptomorientierte Aufmerksamkeit eine Signalwirkung; sie verleiht den pathologischen Vorhersagen eine stärkere Gewichtung und trägt damit zu ihrer Aufrechterhaltung bei [42, 44].

Hierbei spielt nicht nur die eigene Aufmerksamkeit eine Rolle, sondern auch die der Eltern und weiterer Bezugspersonen, wodurch sich ein Teufelskreis aufbaut: Das Kind und die Angehörigen beginnen, auf die Symptome zu achten, den Symptomen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und mit bestimmten Verhaltensweisen auf die Symptome zu reagieren, was wiederum durch veränderte Erwartungshaltungen und Wahrnehmungsprozesse dazu führt, dass die Intensität und Häufigkeit der Symptome zunehmen. Auch stehen elterliche Verhaltensweisen in direktem Zusammenhang zu kindlicher Emotionsregulation, welche ebenso eine Rolle bei den Symptomen spielt.

Emotionsregulation

Je länger die diagnostische Unsicherheit andauert, desto größer ist die Sorge, dass die Betroffenen nie wieder gesund werden oder dass sie eine lebensbedrohliche Krankheit haben. Diese Ängste sind hierbei nicht nur bei den Betroffenen selbst vorhanden, sondern auch bei den Bezugspersonen. Diese Gedanken und Emotionen wiederum verstärken die oben beschriebenen Aufmerksamkeitsmechanismen.

Aus bildgebenden Studien ist zudem bekannt, dass limbische Regionen im Gehirn, welche in die Emotionsverarbeitung involviert sind, einen verstärkten Einfluss auf motorische Regionen haben, sodass auch dieser Zusammenhang die Symptomatik verstärkt.

Handlungsbewusstsein

Ein wichtiges Merkmal funktioneller Bewegungsstörungen ist, dass die motorischen Symptome Charakteristika willkürlicher Bewegung zeigen, aber subjektiv als unwillkürlich empfunden werden [45]. Hintergrund dafür ist, dass ein Gefühl für Handlungsbewusstsein erst dann entstehen kann, wenn sich das vorhergesagte Ergebnis einer Bewegung und das Feedback der tatsächlichen Bewegung decken [46]. Bei funktionellen neurologischen Störungen kommt es dabei zu einer Diskrepanz, da die Bewegungen ungewollt und automatisch ausgelöst werden und nicht mit dem generierten Bewegungsplan und den erwarteten Handlungseffekten übereinstimmen. So entsteht das Gefühl, nicht Urheber der Bewegung zu sein.

Ätiologie

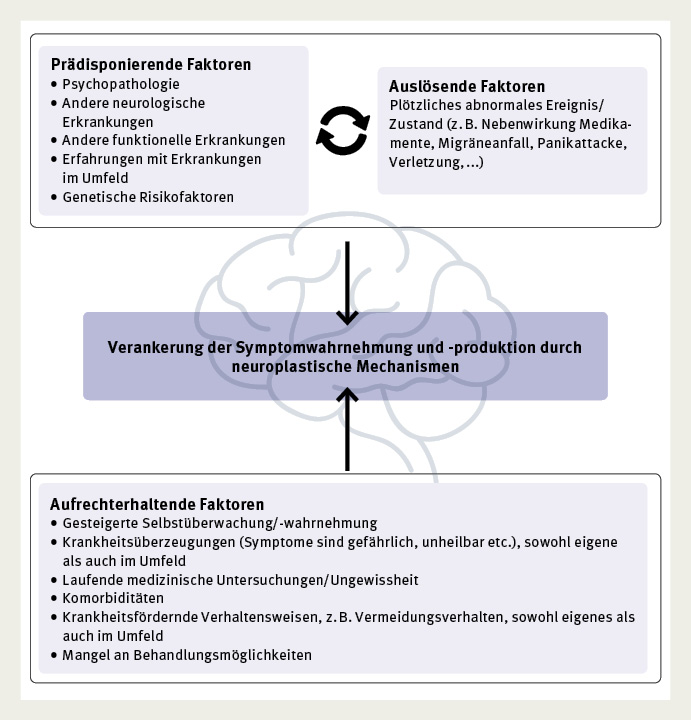

Funktionelle neurologische Bewegungsstörungen sind das Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren [47]. Diese bilden den Kontext, in welchem diese Symptome entstanden sind und aufrechterhalten werden und wie sich diese Symptome auf die Person auswirken. Funktionelle neurologische Bewegungsstörungen sind am besten im Zusammenhang mit prädisponierenden Faktoren (Risikofaktoren), akuten Auslösern und aufrechterhaltenden Faktoren zu verstehen (Abb. 3). Die Formulierung dieses sog. bio-psycho-sozialen Modells sollte individuell auf den Patienten zugeschnitten sein und ist nicht dazu gedacht, eine eindeutige und allgemeingültige Ätiologie für funktionelle neurologische Bewegungsstörungen zu identifizieren [48].

Abb. 3: Beispielhafte Abbildung verschiedener prädisponierender, auslösender und aufrechterhaltender Faktoren funktioneller Bewegungsstörungen.

Therapeutische Optionen

Die therapeutischen Möglichkeiten reichen von Psychoedukation allein bis zur komplexen multidisziplinären Rehabilitation. Der Behandlungsplan sollte auf die spezifischen klinischen Merkmale und Ressourcen sowie das bio-psycho-soziale Modell der Patienten abgestimmt werden (Abb. 3, [26]), welches individuelle Prädispositionen, Auslöser und aufrechterhaltende Faktoren integriert [49]. Eine Herausforderung hierbei ist die Heterogenität funktioneller Störungen auf verschiedenen Ebenen: von den Symptomen und Symptomkombinationen über den Grad der Beeinträchtigung und schließlich den prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren. Es ist eine Komplexität, die die Entwicklung adaptiver Interventionen erfordert, wobei die Behandlungsstrategie, das Setting oder die Intensität im Laufe der Zeit kontinuierlich angepasst werden, um das Ansprechen auf die Behandlung zu optimieren [50]. Von zusätzlicher Bedeutung bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist die Tatsache, dass nicht nur die Erwartungen des Patienten die Akzeptanz und Wirksamkeit einer Therapie beeinflussen, sondern auch die der Eltern und anderer Angehörigen. Bei Kindern und Jugendlichen mit funktionellen Bewegungsstörungen haben sich zwei Faktoren als maßgeblich entscheidend für den Behandlungserfolg herausgestellt: eine multidisziplinäre Herangehensweise und die Einbeziehung der Familie [25, 51, 52].

Im Folgenden werden nur zwei therapeutische Optionen vorgestellt, wobei man jedoch davon ausgeht, dass eine multidisziplinäre Integration dieser und anderer Modalitäten besonders sinnvoll ist [53]. Für alle therapeutischen Ansätze gilt, dass das Kind die einzige Person ist, die die Strategien anwenden kann – ohne die Mitarbeit und das Engagement des Kindes kann dies nicht erreicht werden [38]. Daher ist es von großem Vorteil, dem Kind die Wahl zu lassen, welche Strategien es mag und deshalb in seinem Behandlungsplan vorrangig behandeln möchte. Kreativität und Respekt vor den Entscheidungen des Kindes führen zu einem Behandlungsprogramm, das vom Kind selbst gestaltet wird [38]. Der Erfolg dieser Strategien fördert wiederum das Gefühl der Kontrolle, der Beherrschung und der Motivation, die für langfristige Fortschritte und Stabilität unerlässlich sind. Dabei sollten zu Beginn gemeinsam mit dem Patienten realistische und alltagsrelevante Ziele definiert werden, die zu einer Verbesserung der Selbständigkeit des Patienten beitragen können. Zum Teil wird empfohlen, mit körperorientierten Strategien zu beginnen, da diese direkt am Krankheitsbild und somit am Selbstverständnis des Patienten anknüpfen und dadurch einen direkten Zugang bieten, und dann schrittweise psychologische und familienorientierte Interventionen in den Behandlungsplan mit aufzunehmen [38].

Psychotherapie

Psychotherapie gilt als eine der wichtigsten Therapieformen bei der Behandlung funktioneller Bewegungsstörungen. Die Forschung zu psychotherapeutischen Ansätzen umfasst vorrangig die Untersuchung tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und kognitiver Verhaltenstherapie als Behandlungsstrategien, wobei es insbesondere für letztere eine gute Evidenz gibt [3, 54, 55].

Alle psychotherapeutischen Modalitäten setzen voraus, dass der Patient und die Familie den Einfluss von psychologischen Faktoren auf die Symptome und Psychotherapie als angemessene Behandlungsoption wahrnehmen [54, 56, 57]. Ohne dies gemeinsam mit dem Patienten herzuleiten, kann die alleinige Empfehlung von Psychotherapie als verwirrend und abwertend empfunden werden [7, 10]. Zielsetzungen und Schwerpunkte bei der psychotherapeutischen Behandlung können sein: Bearbeitung der Vorannahmen über Psychotherapie und Behandlungserwartungen, Psychoedukation zu Krankheitsmechanismen bzw. symptombegünstigenden Zusammenhängen, Abbau von Schon- und Vermeidungsverhalten, Reduktion dysfunktionaler Kognitionen sowie Selbstregulationstechniken und Beziehungsgestaltung [49]. Anknüpfend an die oben beschriebene Pathophysiologie funktioneller Symptome empfiehlt es sich zum Beispiel, den Fokus der Aufmerksamkeit zu bearbeiten. Die Konzentration von den Symptomen weg auf ein Musikstück oder eine Bastelarbeit, die gerade fertiggestellt wird, auf den Atem oder eine andere Regulationsstrategie – je nach Präferenz des Kindes – sind Methoden, die Teil des Werkzeugkastens der Patienten werden können [38]. Zudem sollten auch mögliche zusätzliche psychiatrische Erkrankungen (z. B. Angststörungen, affektive Störungen, Zwangsstörungen) diagnostiziert werden. Sofern diese sehr im Vordergrund der aktuellen Beschwerdesymptomatik stehen, sollte deren Therapie im Vordergrund stehen, da sich dadurch auch die Schwere der Bewegungsstörung reduzieren kann.

Physiotherapie

Das Grundprinzip der Physiotherapie besteht darin, dass krankhafte Bewegungsmuster umtrainiert werden können. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht, dass Symptome als erlernte Bewegungsmuster verstanden werden, die sich der Kontrolle des Patienten entziehen [58]. Ein wichtiger Grundsatz ist die Betonung der motorischen Rehabilitation im Zusammenhang mit der Umlenkung der Aufmerksamkeit. Dabei wird die Beobachtung genutzt, dass sich funktionelle neurologische Symptome bei Aufmerksamkeitsverlagerung weg von der betroffenen Körperregion verbessern und sich hingegen verschlechtern, wenn die Aufmerksamkeit auf das Symptom gelenkt wird [26]. Dies kann für die Entwicklung von Strategien genutzt werden, um automatisierte Bewegungen zu fördern, beispielsweise durch eine Externalisierung des Fokus [59]. Es stehen vier Hauptkomponenten im Vordergrund:

- Psychoedukation,

- Verständnis der Aufmerksamkeitskontrolle und deren Einflüsse auf die Umkehrbarkeit der Symptomatik,

- Bewegungsumschulung und

- Unterstützung des Selbstmanagements.

Physiotherapie für funktionelle Bewegungsstörung sollte zudem psychologisch fundiert sein, um die Erkennung und Untersuchung von nicht hilfreichen Gedanken und Verhaltensweisen in die Behandlung mit einzubeziehen [26]. Hier ist eine anknüpfende Bearbeitung von prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren relevant. Bei der Behandlung funktioneller Symptome ist die Wiederaufnahme alltäglicher Aktivitäten und Hobbies nicht nur Behandlungsziel, sondern Teil der Behandlung selbst, und dieser Aspekt der Behandlung beginnt neben und gleichzeitig mit anderen Interventionen. Es empfiehlt sich, die physiotherapeutischen Maßnahmen in abgestufter Form anzuwenden, mit langsam steigender Intensität, der sogenannten graded activity.

Die Rolle der Familie

Eltern und weitere Angehörige sollten von der Diagnosestellung an in den Behandlungsprozess des Kindes involviert werden, beginnend beim Prozess der Anamneseerhebung, in welchem vergangene Ereignisse, die zu Stress und Belastung des Kindes beigetragen haben, sowie aktuelle Themen, die immer noch relevant sind, gemeinsam identifiziert werden. Hierbei ist es wichtig, keine Schuldzuschreibungen vorzunehmen und aktiv auf Sorgen der Bezugspersonen einzugehen. Der Behandler sollte die wichtige Rolle der Angehörigen im therapeutischen Prozess von Anfang an betonen und die Bezugspersonen gleichzeitig dabei unterstützen, das Kind bei der Behandlung zu begleiten sowie die Familie aktiv in die Behandlung mit einbeziehen [38]. Dies setzt natürlich voraus, dass das Kind oder der Jugendliche in seinem tatsächlichen familiären und schulischen Umfeld sicher ist und keine vom Umfeld ausgehenden Bedrohungen zu bewältigen sind.

Fazit

Patienten mit funktionellen neurologischen Störungen stellen sich mit körperlichen Symptomen vor, die auf das Vorhandensein einer organischen Erkrankung hindeuten, welche aber apparativ nicht nachgewiesen werden kann. Zum Fehlen dieser medizinisch nachweisbaren neurologischen Anomalien kommt die Tatsache hinzu, dass die Symptome gegen die grundlegenden Regeln von Krankheit und Schädigung verstoßen: Sie schwanken je nach Aufmerksamkeitszustand, wechseln von einem System zum anderen und stehen in Zusammenhang mit persönlichen und gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, wie sich Krankheiten manifestieren [60]. Aus diesen Gründen wurden psychologische Faktoren lange Zeit oftmals als alleinige Ursache für funktionelle neurologische Symptome herangezogen.

Die neu entwickelten Krankheitsmodelle funktioneller neurologischer Bewegungsstörungen weisen psychologischen Faktoren nach wie vor eine wichtige Rolle zu, schließen aber auch neue neurophysiologische und bildgebende Erkenntnisse mit ein. In diesen prädiktiven Modellen werden Symptome durch gespeicherte Informationen verursacht, die die Interaktion zwischen bewussten und unbewussten Aspekten der Informationsverarbeitung stören und durch symptomorientierte Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden [44]. Diese Schwerpunktverlagerung ist nicht nur für die Diagnose und die Psychoedukation von zentraler Bedeutung, sondern auch für die Entwicklung von Behandlungsansätzen. Es ist zu hoffen, dass sie letztendlich die Versorgung und die Langzeitprognose für Patienten mit funktionellen neurologischen Symptomen verbessern wird [43].

- Funktionelle neurologische Störungen sind komplexe Funktionsstörungen des Nervensystems, bei denen unter anderem Konzepte von prädiktiver Verarbeitung, Aufmerksamkeit, Emotionsverarbeitung und Handlungsbewusstsein eine Rolle spielen.

- Sie sind häufig und beeinträchtigend, aber potenziell reversibel.

- Eine positive klinische Diagnose kann mit einem hohen Grad an Sicherheit gestellt werden.

- Eine zeitnahe und gut vermittelte Diagnose ist ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Behandlung.

- Physio- und Psychotherapie zeigen eine gute Wirksamkeit, wobei sich besonders multidisziplinäre Ansätze als hilfreich erwiesen haben.

- Es ist von zentraler Bedeutung, die Eltern und weitere Angehörige in die Diagnosestellung und Behandlung mit einzubeziehen.

|

|

|

Prof. Dr. med. Anne Weissbach

Institut für Systemische Motorikforschung, CBBM, Universität zu Lübeck

Marie-Curie-Straße Haus 66, 23562 Lübeck

Tel.: 04 51/3 101 82 19

E-Mail: anne.weissbach@uni-luebeck.de

Weitere Autoren:

Christof Degen-Plöger, Institut für Gesundheitswissenschaften, Fachbereich Physiotherapie, Universität Lübeck; Alexander Münchau, Institut für Systemische Motorikforschung, CBBM, Universität zu Lübeck

Interessenkonflikt:

Die Autorinnen und Autoren geben an, dass keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag vorliegen.

|

Erschienen in: Kinderärztliche Praxis, 2025; 96 (5) Seite 347-356